臨床検査部は、医師が病気を診断する上で、欠かすことのできない様々な検査を行っています。

臨床検査技師が行う検査は、患者さんから採取した血液や尿中に含まれる物質を測定する血液検査、生化学・免疫検査、一般検査、安全に輸血を実施するための輸血検査、内視鏡や手術などにより摘出された組織材料や、採取した細胞を調べる病理組織検査・細胞診検査、感染症の原因となる病原微生物を検出する微生物検査、そして患者さんの生体情報を直接記録して、体の状態を調べる生理検査があります。また、検査に関する診療補助行為として、採血や新型コロナウイルスの検体採取も行っています。

スタッフ紹介

臨床検査部部長

中村 文彦

■学会認定専門医

臨床検査専門医

日本輸血・細胞治療学会認定医

総合内科専門医・指導医

血液専門医・指導医

部員構成

臨床検査技師 68名(うち19名有期職員)

技師長 1名

副技師長 2名

係長 5名

有期看護師 1名

有期事務員 1名

(2024年3月現在)

資格・認定 (2024年3月現在)

| 認定機関 | 資格・認定名 | 人数 |

|---|---|---|

| 国家資格 | 臨床検査技師 | 68名 |

| 臨床工学技士 | 2名 | |

| 第1種放射線取扱主任 | 1名 | |

| 日本臨床衛生検査技師会 | 認定臨床化学・免疫化学精度保証管理検査技師 | 1名 |

| 認定病理検査技師 | 1名 | |

| 認定救急検査技師 | 1名 | |

| 認定心電検査技師 | 1名 | |

| 認定一般検査技師 | 4名 | |

| 日本臨床検査同学院 | 2級臨床検査士(免疫血清) | 1名 |

| 2級臨床検査士(神経生理) | 3名 | |

| 2級臨床検査士(微生物) | 3名 | |

| 2級臨床検査士(血液) | 3名 | |

| 2級臨床検査士(循環生理学) | 3名 | |

| 2級臨床検査士(病理学) | 1名 | |

| 2級臨床検査士(臨床化学) | 1名 | |

| 2級臨床検査士(呼吸生理) | 1名 | |

| POCT測定認定士 | 1名 | |

| 日本臨床検査同学院 | 緊急臨床検査士 | 8名 |

| 日本検査血液学会 | 認定血液検査技師 | 4名 |

| 認定骨髄検査技師 | 2名 | |

| 日本輸血・細胞治療学会 | 認定輸血検査技師 | 3名 |

| 細胞治療認定管理師 | 2名 | |

| 日本臨床細胞学会 | 細胞検査士 | 8名 |

| 国際細胞検査士 | 3名 | |

| 認定臨床微生物検査技師制度協議会 | 認定臨床微生物検査技師 | 1名 |

| 感染制御認定臨床微生物検査技師制度協議会 | 感染制御認定臨床微生物検査技師 | 1名 |

| 日本心エコー図学会 | 認定専門技師 | 1名 |

| 日本超音波医学会 | 超音波検査士(循環器領域) | 6名 |

| 超音波検査士(消化器領域) | 10名 | |

| 超音波検査士(体表臓器領域) | 7名 | |

| 超音波検査士(泌尿器領域) | 5名 | |

| 超音波検査士(血管領域) | 6名 | |

| 超音波検査士(婦人科領域) | 3名 | |

| 超音波検査士(健診領域) | 2名 | |

| 日本脳神経超音波学会 | 脳神経超音波検査士 | 1名 |

| 日本血管外科学会など | 血管診療技師 | 4名 |

| 日本臨床神経生理学会 | 認定技術師(術中脳脊髄モニタリング) | 2名 |

| 日本不整脈心電学会 | 植込み型心臓不整脈デバイス認定士 | 1名 |

| JHRS認定心電図専門士 | 3名 | |

| 心電図検定1級 | 2名 | |

| 心電図検定2級 | 1名 | |

| 日本医療情報学会 | 医療情報技師 | 1名 |

| 四病院団体協議会・医療研修推進団体 | 診療情報管理士 | 2名 |

| 東京労働基準協会連合会 | 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者 | 3名 |

| 一般毒物取扱者 | 1名 | |

| 健康食品管理士認定協会 | 上級健康食品管理士 | 1名 |

| 日本サイトメトリー技術者認定協議会 | 日本サイトメトリー技術者 | 1名 |

| 学位 | 修士(保健学) | 4名 |

| 博士(保健学) | 1名 |

業務の紹介

採尿・採血室

採尿・採血室は二階のKエリアにあります。ここでは外来患者さんの採血や、採尿案内に加えて、喀痰や便など患者さん自身に持参していただいた検体の受付、ピロリ菌の検査である尿素呼気試験も行っています。また、蓄尿、酸性蓄尿、採痰、採便、糖負荷試験といった特殊な検査の説明や、自己血糖測定(SMBG)や持続血糖測定(CGM)の機器や物品の管理、使用方法の説明も行っています。

採血スタッフは臨床検査技師と看護師で構成されており、午前中は4~5名、午後は2~3名体制です。一日平均400名程度の採血を行っており、スムーズな採血の提供のために自動受付機による受付をし、車椅子専用スペースを設営して採血を実施しています。

新型コロナウイルス感染対策として、採血者と患者さんの間にビニールカーテンを設けており、採血室内でお待ちいただく患者さんが密にならないように入室人数を制限し、待合の椅子の定期的な拭き上げ清掃なども行っています。

採尿・採血室(Kエリア)

採血・採尿受付機

採血室

採痰室

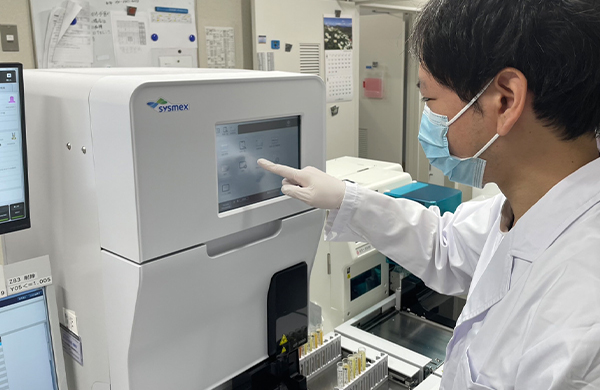

血液検査

血液検査室では主に血液中の血球成分(白血球、赤血球、血小板)を調べる血球検査と止血凝固機能に関する検査を行っています。血球検査では血球の数や形態を確認することで白血病や貧血をはじめとする様々な血液の病気を見つけることができます。止血凝固機能検査では、血液が凝固する成分を分析することで出血や血栓の原因を調べることができます。また、血液を固まりにくくするお薬の効果の判定もできます。

また、当院には血液・腫瘍内科があり、血液の病気が疑われるときは必要に応じて骨髄検査やフローサイトメトリー検査を行います。骨髄は骨の中に存在する血球成分を作っている場所で、骨髄液を調べれば白血病などの血液疾患を診断することができます。フローサイトメトリー検査は細胞の中身を詳細に分析する検査で、病気の診断や治療に役立てています。

当検査室は奈良県北部の基幹病院としてどのような血液疾患でも、専門的な知識をもった技師が検査を行い、医師や病理医に貢献できる体制を整えています。

また、日々の検査から得られた結果を、医師とカンファレンスで共有し、より精度の高い検査結果が報告できるように研鑽しております。

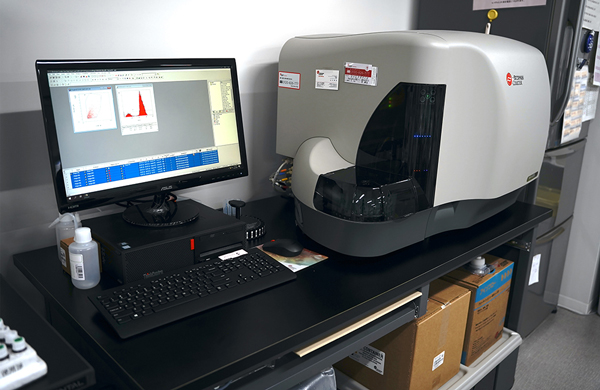

フローサイトメーターとは

検査する細胞にどのような抗原(タンパク質)が存在するかを多数の細胞について一挙に情報を得るための機器です。通常、細胞にどの蛋白が存在するかは病理組織に色のついた抗体を付着させ顕微鏡で観察しますが、この機械では液体に浮遊させた細胞を一列に流し、そこにレーザーをあてて反射してくる光を検出することにより情報を得ることができます。

フローサイトメーター(Navios EX)

血液カンファレンスの様子

一般検査

一般検査室では、患者さんに採取いただいた尿を主に検査しています。尿の状態を化学的に判断する尿定性検査と顕微鏡を用いて形態的に判断する尿沈渣検査が代表的です。

尿検査は、血液などの検体に比べて採取が容易で、泌尿器領域はもちろん全身状態を把握するのに有用な検査であり、特に尿沈渣検査はその結果から細菌検査や病理検査などの別の領域に派生するスクリーニング検査として重要な役割を果たします。その他にも尿から肺炎球菌やレジオネラ菌を検出する迅速検査や、妊娠検査といった特殊なものも行っています。また、尿のみならず消化管出血を調べる便潜血検査、便を用いて虫体や虫卵を検索する寄生虫検査、胸水や腹水といった体腔液検査、精液検査など幅広く行っています。

生化学・免疫検査

生化学・免疫検査は、血液や尿の中に含まれている多くの物質を測定することで身体の状態や治療効果判定など内臓の状態を知る重要な検査です。

生化学検査は肝機能、腎機能、脂質、糖代謝を調べる検査で、免疫検査は、肝炎ウイルスなどの感染症、腫瘍マーカー、甲状腺などのホルモンを測定する検査です。

そして、当院では診断に有用な生化学・免疫検査の項目について、積極的に院内検査項目に取り入れています。救急外来、緊急手術、化学療法を受けられる方にも対応できるよう診療時間外でも多くの項目を24時間対応しています。昨今の新型コロナウイルス感染症の拡大に伴って、抗原定量検査を導入し24時間対応で検査をしています。また、診察にリアルタイムで検査結果が報告できるように患者サービス向上に努めています。

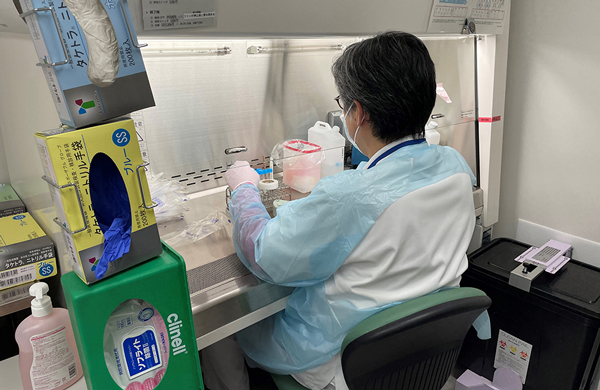

新型コロナウィルス検査の様子

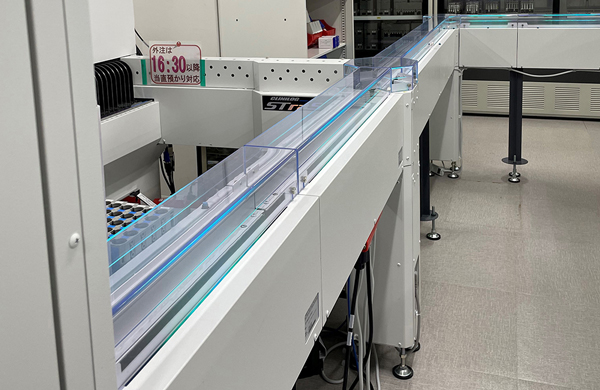

検体搬送システムを介した自動分析装置(cobas)

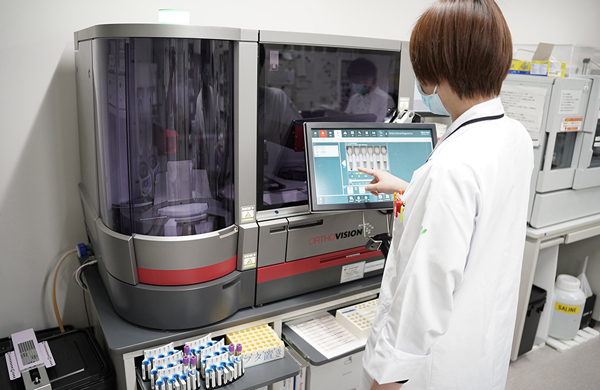

輸血検査(輸血部)

輸血部は医師1名、臨床検査技師4名、事務員1名で構成されており、患者さんに安全かつ適正で迅速な輸血療法が実施できるように努めています。夜間・休日の輸血療法、緊急・大量出血にも対応すべく、24時間体制で業務を行っています。

患者さんに適合した輸血製剤を供給し、安全に輸血を実施するために血液型検査、不規則性抗体検査、交差適合試験などの検査を行っています。

輸血用血液製剤(赤血球製剤・血漿製剤・血小板製剤)、血漿分画製剤(アルブミン製剤・フィブリノゲン製剤)、手術の際にあらかじめ自分の血液を採取しておく自己血を輸血部が一元的に管理しています。これらの製剤は種類ごとに適正な保管条件が定められており、その保管条件に従い厳密な温度管理体制を構築し、保管・管理しています。

当院は新生児を含む小児に対する輸血にも対応しています。また、手術症例に対しても適切な輸血体制を備えています。末梢血幹細胞移植も実施しており、輸血部では幹細胞採取後の凍結処理・保管・管理を行っています。また、輸血療法委員会を年に6回開催し、安全で適正な輸血療法実施のための院内の方針を策定しています。委員会内には多職種で構成する輸血医療チームを設置し、院内監査、職員の教育、副作用への対応に取り組んでいます。

自動輸血検査装置(VISION)

病理組織・細胞診検

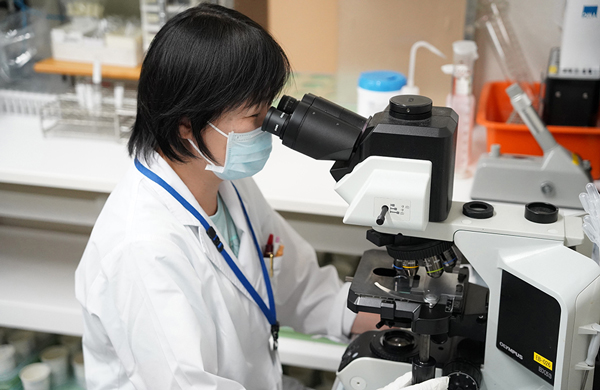

病理組織検査は内視鏡や手術などにより摘出された組織材料を調べる検査です。検体の種類により、生検と手術材料の検査があります。生検とは気管支鏡や胃、大腸ファイバーなどにより採取された組織の事です。摘出された臓器や組織を蝋(ロウ)で固め(包埋操作)、1000分の数ミリという薄さに切り(薄切操作)、その切片を染色して、半永久的な標本に仕上げます。病理組織標本を作製後、顕微鏡で観察し、病気の種類は何か、病気がどのくらい進行しているのか、手術で病変部が取り切れたのか、癌の場合は転移の有無も調べます。その後の治療法を決めるにも重要な情報となります。

細胞診検査は組織から剥離(喀痰・尿・体腔液等)した細胞や擦過(子宮頚部、子宮体部内膜、気管支粘膜等)または穿刺吸引(甲状腺・乳腺・唾液腺等)で採取した細胞に腫瘍性病変があるか調べます。時に微生物による感染や炎症性病変、あるいはホルモン状態を判定することもあります。最近では病理組織検体、細胞診検体を用いて分子標的薬という薬剤の標的となる遺伝子やタンパク質を調べる検査も行っています。

包埋操作

薄切操作

全自動HE染色装置

(VENTANA HE600)

顕微鏡によるディスカッション

微生物検査

微生物検査は、提出された検体から感染症の原因となる病原微生物を検出することを目的としています。例えば、咳が止まらず痰がでたり、頻尿になり排尿時痛があったり、生ものを食べてから腹痛が続いている。このような症状がある場合には原因が微生物によるものかもしれません。微生物をおおまかに分類すると、細菌(一般細菌、抗酸菌)、真菌(カビ)、ウイルスに大別することができ、それぞれに応じた検査を実施します。

一般細菌・抗酸菌の培養検査

検体を異なる栄養素の含まれた種々の寒天培地に塗布し、細菌を発育させます。発育した菌が症状を引き起こす原因菌と考えられる際には、どの抗菌薬が治療に使えるかの薬剤感受性試験を実施します。この際に、検出した菌が耐性菌(MRSA*や VRE*など)かの監視も行います。検査の期間は検出した菌によってまちまちですが、最終的な検査結果の報告までに一般細菌の場合はおよそ3〜5日程度を要し、抗酸菌の場合は発育に時間がかかるため、最長で6週間程度の日数を要します。検査経過は随時、担当医師に報告しています。

注)MRSA*:メチシリン耐性黄色ブドウ球菌

VRE*:バンコマイシン耐性腸球菌

迅速検査

ウイルスは細菌と異なり培地上に発育させる事が不可能なため、インフルエンザウイルスやロタウィルスなどを疑う際には、各種のキットを用いて抗原検出検査を実施しています。30分以内で報告が可能です。

PCR検査

昨今のコロナ禍で聞き馴染みがあると思いますが、PCR検査は目的とする微生物の遺伝子を増幅させて検出する検査法です。感度が良く検体中に含まれる微生物が少量であっても検出が可能で、検査時間も1〜3時間程度です。当検査室では結核を疑う患者さんの場合は喀痰を、コロナ感染を疑う場合、また入院時前などにコロナ感染を否定したい場合に鼻腔ぬぐい液を採取してPCR検査を実施しています。

生理検査室

生理検査室では、患者さんに直接電極や機器等を装着して、体の機能や臓器に異常が無いかを調べる検査です。

当院では、超音波検査・神経機能検査・脳波検査・心電図検査・呼吸機能検査・血圧脈波検査・聴力検査を行っています。また、ベッドサイドや処置室に出向いて検査を行ったり、手術室で手術中の検査業務も行っています。

また、日々の検査から得られた結果を、医師とカンファレンスを行い、より精度の高い検査結果になるよう研鑽しております。

生理検査室受付(Lエリア)

生理検査室における感染対策

対面での検査が多いため、感染対策のためにスタッフはアイガードもしくはマスクを着用しております。検査終了後には部屋の消毒を行っております。飛沫が多く出る検査では大型の空気清浄機を使用し、スタッフは防護服を着た状態で検査を行っています。患者さんにもマスク着用のご協力をお願いいたします。

超音波検査(エコー検査)

超音波とは人間の耳では聞こえない高い周波数の音のことです。プローブ(超音波がでる探触子)をあてるだけで様々な臓器を観察でき、腫瘤の有無や大きさが分かります。また、心臓や血管などの血液の流れも分かるので、血管が詰まっていないか、逆流していないかなどが分かります。検査による痛みはありません。また、被爆の心配はなく、赤ちゃんから妊婦の方でも安心して検査をしていただけます。症例によってはベテラン技師と協議して検査を進めたり、カンファレンス(臨床の先生と話し合い)を行いながら所見記載を行っています。

医師とのカンファレンス

脳波・神経機能検査(末梢神経伝導検査・ABR等)

脳波検査は、頭皮上から記録する電気信号を観察することにより、脳の活動状態を知る検査です。てんかんの診断や意識障害の原因を調べるため等に用いられます。

ABR(聴性脳幹反応)は、音を聞いてもらい、その音が脳に伝わる反応を記録して、聴力の低下や脳幹部障害などの診断に用いられます。

末梢神経伝導検査は、手足などの神経に電気刺激をすることにより、末梢神経の伝わりを調べる検査です。手足の動きにくさやしびれなどの診断に用いられます。その他、脳神経外科の手術中神経機能モニターも行っています。

耳鼻科検査

耳鼻科外来に技師が出向して聴力・味覚・めまいの検査などを実施しています。これらの検査で、難聴の程度・めまい、ふらつきの平衡感覚などが分かります。また、新生児室では新生児に刺激音を聞かせて、その音に反応するかどうかの聴覚スクリーニング検査も行っています。

心電図検査

体の表面に電極をつけて、心臓の電気信号を観察します。この検査では、脈の乱れ(不整脈)や波形の形から心臓自体の状態を推測することができます。通常の安静時心電図以外に、医師の判断で運動による波形の変化を検査する負荷心電図や、24時間または最長1週間程度小さな機器をつけて検査するホルター心電図があります。

ABI/PWV 検査

両腕と両足首の血圧と脈波の伝わる速さを計測することで、動脈硬化の程度 を数値としてあらわす検査です。

心電図検査

ABI/PWV検査

肺機能検査

肺機能検査では息を吸ったり吐いたりできる最大の量(肺活量)と息を勢いよく吐くことで息の通りやすさを調べます。この検査で、肺の機能が分かるため、麻酔が必要な手術前のスクリーニング検査としても用いられます。

肺機能検査

紹介検査(心臓超音波検査)

当院検査室は、奈良県で数施設しか取得していない日本超音波検査学会 精度認定施設です。また検査技師は、心エコー図学会認定専門技師や超音波検査士など多くの認定資格を有する検査技師が在籍し検査を行っています。検査技師により実施された検査結果は全て循環器専門医が確認・判読し最終報告を行っています。是非、お気軽にご依頼ください。